李康昭(Lee Kang-So)是韩国现代美术史的代表性艺术家,他通过绘画、雕塑、装置、版画、表演、媒体、声音等多种媒介,不断实验和探索自己的世界。韩国首尔国立现代美术馆正在展出的“李康昭:风吹水面诗”旨在让人们从新的角度了解李康昭(生于1943年)60年来的艺术世界。李康昭以其独特的艺术观,在韩国现代艺术的变革中发挥了先锋作用。

展览现场

展览名称“风来水面时”,取自宋代理学家邵雍(1011-1077)的诗《清夜吟》(“月到天心处,风来水面时。一般清意味,料得少人知。”),比喻遇到新世界而获得顿悟的境界。

他的艺术观点在其1975年巴黎双年展参展作品的论述中得到了很好的体现,他说:“我们不是生活在主体与客体的关系中……我们不是要呈现图像,而是要呈现开放的结构,让宇宙中那些不可见的秩序和关系,那些通常不可见的状态,自然而然地变得可见。”

李康昭,2021年。摄影:朴赞宇

1

我们究竟看到了什么?

作为有五十多年创作经历的李康昭并非一个循规蹈矩的艺术家。甚至可以说他自己就是一个策展人,但这次的展览他把解释权交给了美术馆,他说:“我认为这个展览的方向由策划者的解读来决定是可以的。因为策划展览意味着让别人重新诠释我的工作世界。能够看到如此多对我的不同解读,真是一个难得的机会!老一辈人的自我中心思维非常强,把自己当成主体,把外界当成客体。那个时代不就叫现代吗?笛卡尔的‘我思故我在’是支撑现代文明的逻辑。然而从上个世纪开始,‘我’这个主体开始被认为相当模糊和可疑。现代是一个主体与客体共存的时代,艺术也一样。以前是一个艺术家作为主角,表达自己的情绪,第三者接受他的情绪的世界,而现在,通过策展人的任意解读,展览得到了不同的发展,这也是一种创造性的行为,我觉得这种合作方向还是挺好的。通过这种方式听到一些批评意见也是件好事”。

展览现场

李康昭于20世纪70年代开始从事实验艺术创作,期间参与了“新政权”、“AG(韩国前卫艺术协会)”、“首尔双年展”、首尔美术学院等当代艺术运动。1974年至1979年,他与其他艺术家策划了“大邱现代艺术节”,探索了不同于西方艺术史的韩国现代艺术独有的哲学和艺术态度。参加了“第九届巴黎双年展”(1975年)、“第二届悉尼双年展”(1976年)、“第十届东京国际版画双年展”(1976年)和“第十四届圣保罗双年展”(1977年)。

李康昭自20世纪80年代起致力于绘画创作,深入思考的过程。他认识到物体不断变化的性质以及每个观看者对图像的不同解读,因此他不断进行绘画实验,尽可能排除创作者自身的意图。艺术家从1980年代初的抽象作品开始,到1980年代末创作了房屋、船只、鸭子、鹿等具象作品,从1990年代开始,他通过在抽象与具象之间来回游走,讲述想象中的现实故事,进入2000年之后,他继续创作了一系列巧妙利用文字与抽象之间界限的作品。

展览现场

李康昭认为:“作为一名艺术家,与其展示一个已经经历过的世界,不如提出一种适合新观念的方法论。”

本次展览聚焦于艺术家自20世纪70年代以来不断探索的两个问题。

第一个问题是关于艺术家作为一个创造者,一个与世界相遇的主体的自身认知的问题。展览追溯了艺术家对影像、事件等新媒体以及绘画、版画、雕塑等多种媒介进行实验的轨迹,并对他的实践提出了质疑。

第二个问题是关于艺术家和观众在看什么。艺术家对客观现实以及再现客观现实的图像的怀疑,始于1973年在明洞画廊举办的首次个展“消失——画廊里的酒馆”(1973年),在文字、物体、图像之间游走,对现实与虚拟的界限提出疑问。

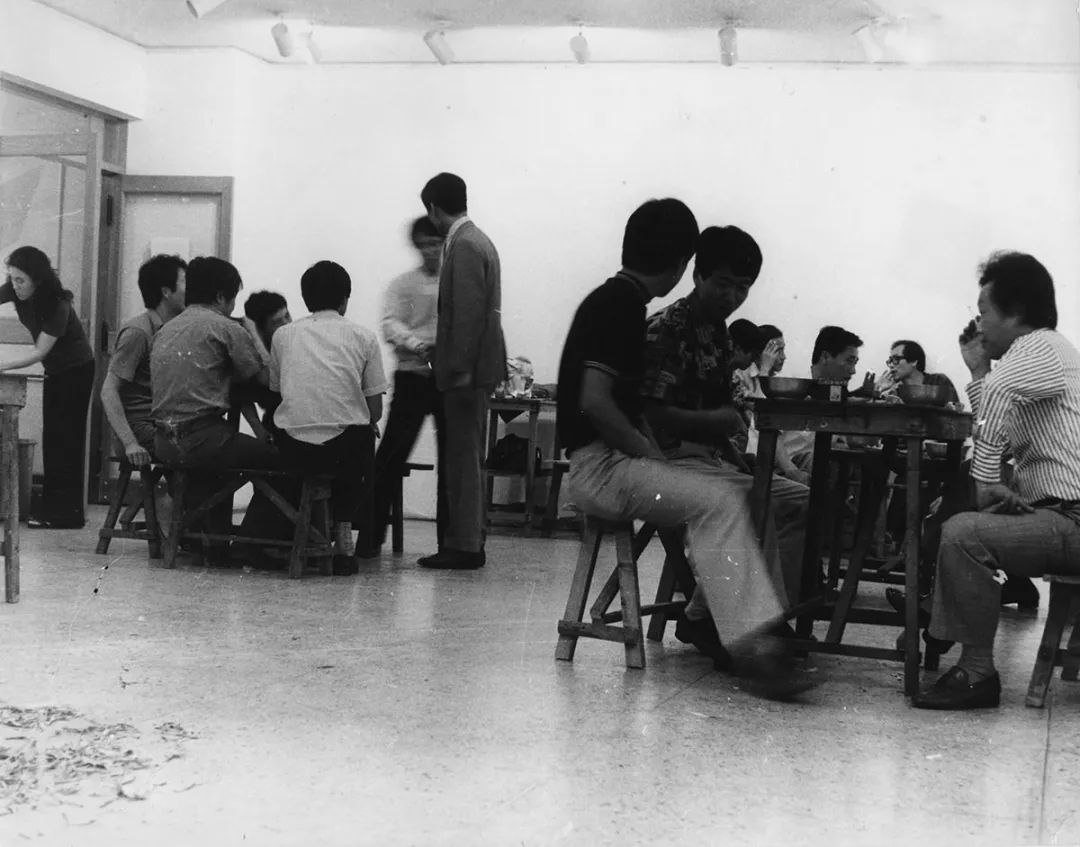

李康昭,《消失》,画廊酒吧, 1973年。照片,纸上C版画,版本2/10;60 x 90cm。韩国国立现代美术馆藏。记录了1973年6月25日在首尔明洞画廊的表演。

《消失》是件突破性的作品,也是李康昭里程碑式的作品。通过将1973年在普通酒吧中实际使用的桌椅搬到展览馆,重现了酒吧一周的日常生活。他说:“有一天,我的学长来到我的工作室,请我去路边小吃摊吃午饭。突然,我想到‘你看,我能看到我的学长,他也能看到我,但我看不到自己。’就算你转过头,也看不到我的背影。你有你自己的经历,而我坐在这里,有着与你不同的经历,但我相信我们都存在于同一个现实中。这是真的吗?”

李康昭,《消失,画廊酒吧》, 1973年,混合媒介,新加坡国家美术馆,2019年,新加坡。拍摄:Chad Park。

首尔国立现代美术馆展览现场,艺术家将1973年首次个展上展出的作品《消失》重新演绎为2024年版本。

艺术家的方法论并不涉及观念的直接理论化实施,而是为观者作为参与者和观察者提供了多样的认知可能性,从而开启了如同多元宇宙而非单一世界般无限延伸的可能性。他的作品表明,在构成我们世界的众多经历和记忆中,不存在单一的真理,一切事物都会在其感知的世界中创造出虚拟的时空。

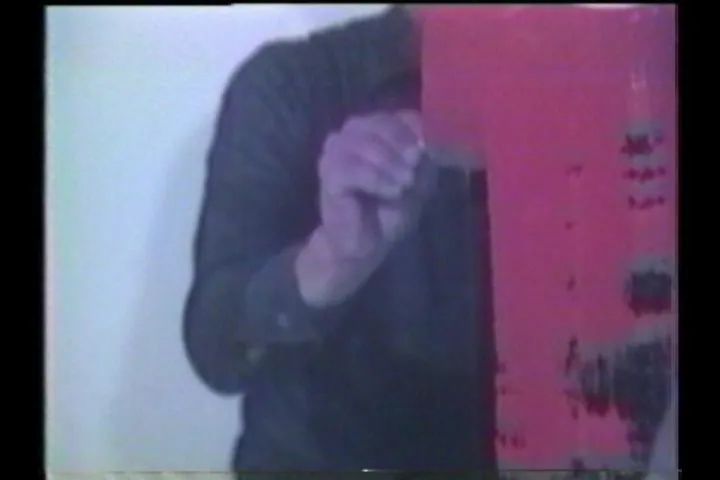

李康昭,《绘画78-1》,1978年,单频道录像,彩色,无声,29分45秒,韩国国立现代美术馆藏

展览现场

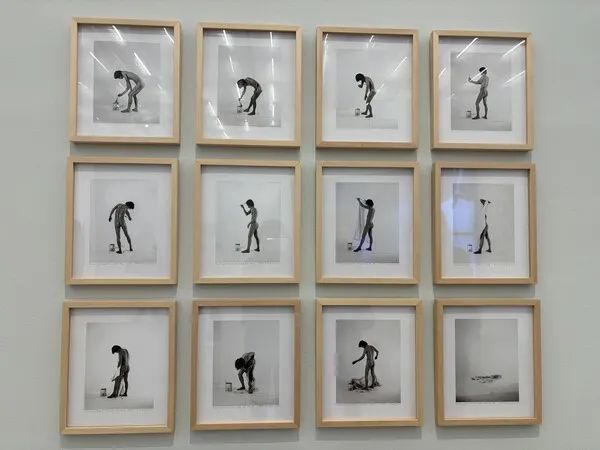

李康昭,裸体表演《绘画(事件 77-2)》,1977 年。通过每一次绘画行为,艺术家本人被抹去,绘画是在抹去他身上的颜料的过程中创作出来的。(摄影:咸惠利)

展览现场

2

把艺术家从作品里抹去

展览主要分布在三展厅和四展厅。第三展厅以第一个问题为开端,串联了艺术家的实验艺术时期与抽象/具象绘画时期,追溯了艺术家通过绘画、版画、雕塑等多种媒介以及影像、活动等新媒体,对自己的认知和创作行为进行实验的轨迹。

自实验艺术蓬勃发展的20世纪70年代中期以来,李康昭一直在质疑材料通过在画布上释放和损坏而转化为艺术作品,并质疑艺术家作为创作者的角色和局限性。即使在1975年“巴黎双年展”上第一次接触新媒介之后,这些问题仍然存在。

众所周知的影像作品《绘画78-1》(1978年)和裸体行为作品《绘画(事件77-2)》(1977年)展示了艺术家如何通过绘画行为被抹去,或者如何通过从艺术家身上擦除颜料的过程来创作一幅画。这种“抹去创作者”的努力贯穿了实验艺术时期,一直到抽象和具象绘画阶段,艺术家试图通过排除自己的意图来绘画,或者在怀疑感知对象的存在的同时表达它。

李康昭,《无题-91193》,1991年,布面油画,218.2×291cm

李康昭,《鸭子》,最右边的作品是《无题-89032》(1989年)。(摄影:宋庆恩)

从20世纪80年代初的抽象绘画开始,李康昭在美国度过了一段时间,直到1991年完成纽约现代艺术博物馆的国际交流工作室项目后回国。

这位艺术家对观众如何按照创作者的意图解读艺术作品持怀疑态度,并思考一种新的绘画方法。艺术家的这种关注发展成为一种态度,即无论画出或创作什么,都会根据接收者的思想、想法和记忆而产生不同的理解。因此,自20世纪80年代末开始创作的一系列以房屋、船只、鸭子和鹿为主题的具象绘画,试图通过流畅而生动的笔触捕捉变化的过程,而不是固定的物体。尽管鸭子状的图标可能具有特定的象征意义,但艺术家将作品的含义留给了观众的想象。他更注重创作的过程而非结果,追求作品的开放结构,让观众根据自己的经验和认知方式来解读作品。

展览现场

3

宇宙是一个虚幻的世界

在第四展厅,我们将从李康昭的早期作品到21世纪的绘画,欣赏他质疑凝视的对象、思考图像与现实的关系的作品世界。20世纪60年代末,韩国美术界兴起了一场由年轻艺术家主导的运动,他们试图摆脱以绘画和雕塑为中心的西方现代主义,创造一种受到装置、物品、表演和达达主义反艺术影响的新前卫艺术。

在这样的氛围下,李康昭保持着变革的渴望、对现实的无助感、对世界的批判性视角,对新兴的现代艺术的方向产生了兴趣并发起了挑战。他积极参与的“AG小组”,从一开始就把对客观现实的根本探索作为实践的座右铭。他们根据当时先进的理论进行了思想和哲学的探索,艺术家也随之继续以各种方式进行认知实验。

另外,以李康昭为中心于1974年至1979年举办的大邱现代艺术节成为韩国实验艺术非常重要的舞台,艺术家为了获得可以作为新的通用语言(国际语言)使用的现代艺术语法,不断开展艺术运动。

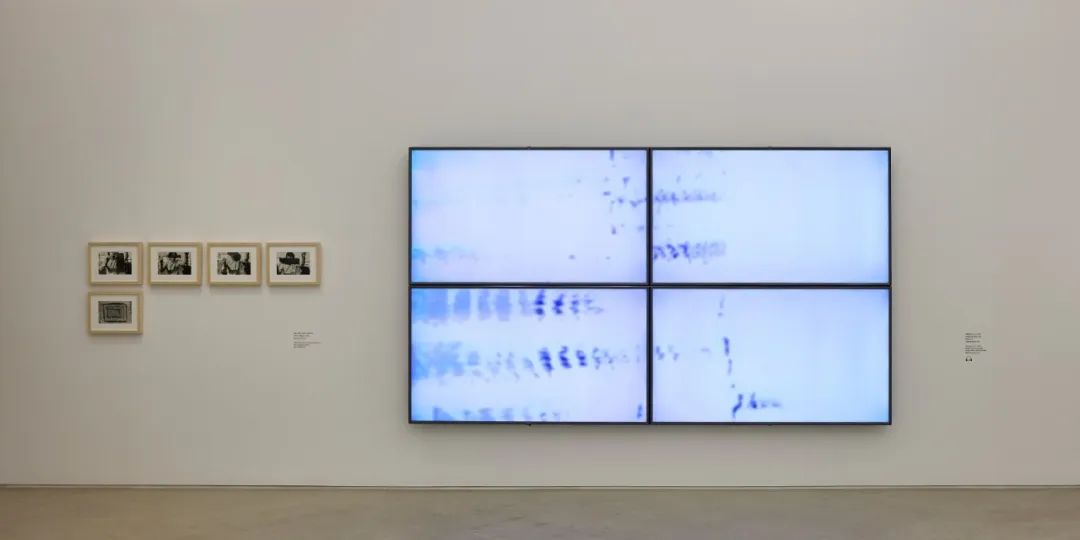

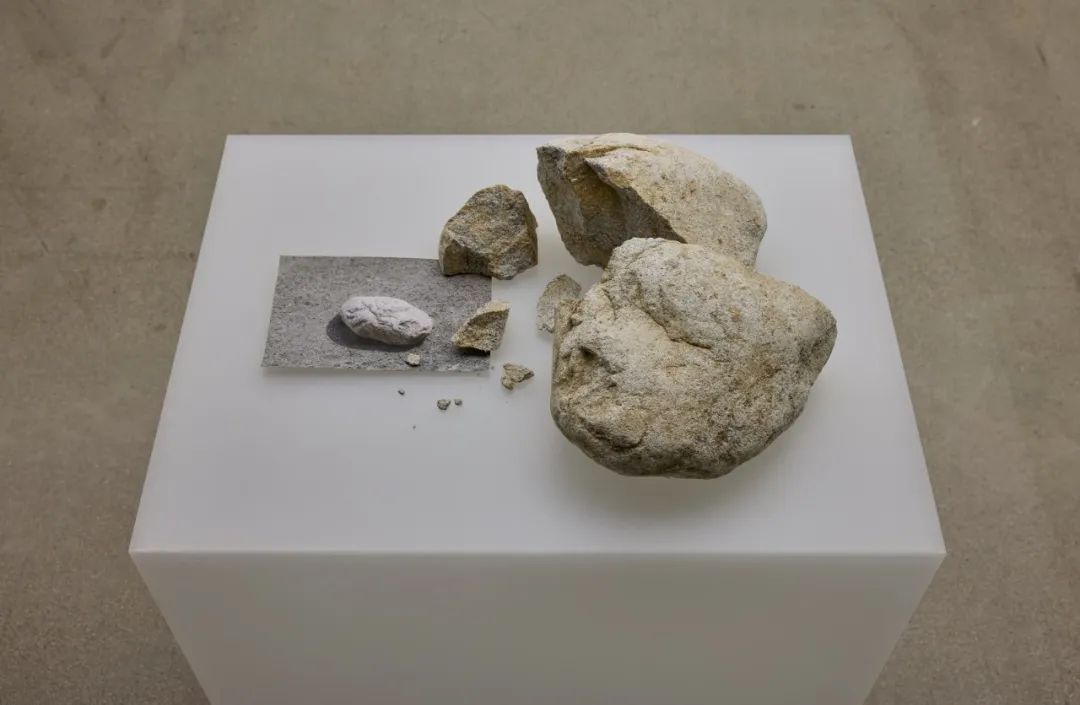

李康昭,《无题-7522》,1975 年(2018 年复制),布面数码打印,石头,尺寸可变

展览现场

作品《无题-7522》(1975年/2018年复制)通过将实际破碎的石头的照片与破碎前的石头并置,来探讨现实(石头)与虚拟(图像)的关系。展现在我们眼前的情形:我们眼前的石头、石头的照片图像和我们心中的石头虽然都被称为“石头”,但它们却又不能不有所不同。对艺术家来说,重要的不是石头的物理特性,而是对“石头”的不同感知和形象的并置,以提醒我们所有的“石头”最终都存在于每个人自己的观念中。

同样,艺术家几十年来一直使用印刷、摄影和视频等可复制的媒介复制相同的图像,同时反复尝试将每个副本重新引入原始作品中。通过将同一幅图像转化为各种媒介和格式的过程,艺术家再次强调,没有什么是相同的,即使是同一幅图像和物体,也会根据观看者的经验、空间和时间而产生不同的解读。

展览现场

可以说,李康昭的作品超越了“空”和“无为”的概念,他试图表达的内容会随着观看者的态度和状态而变化。李康昭说道:“宇宙是一个虚幻的世界,一个波动的世界,万物都不是固有的物质,而是全息图,一个幻象。我不禁想到佛教关于空性和色彩的理念。我们只是处在一个不断扩大的可能性世界里,实际上什么都没有发生,成百上千的能量、光和电创造了这个三维的虚构物质世界。我们是我们自己想象的产物。”李康昭借用东方哲学和量子力学的概念,不断反思和实验一种被称为“关系美学”的方法,这无疑也是近年来在当代艺术中变得越来越重要的概念。

图片:首尔国立现代美术馆、Lee Kang-So.com